Сергей Прокофьев – выдающийся русский композитор и личность уникальной судьбы. Человек, обладающий удивительными способностями и поступивший в Петербургскую консерваторию, когда ему было только 13. Человек, уехавший после революции за границу, но вернувшийся в СССР – с почетом и без клейма «перебежчика». Человек, обладающий непоколебимой устремленностью, которого не сломили жизненные трудности. Он был обласкан властью, имел высшие государственные награды, а затем, еще при жизни, предан забвению и опале. Человек, которого называют гением ХХ века, и чьи удивительные произведения восхищают слушателей по всему миру.

От Первой до Седьмой симфонии

От Первой до Седьмой симфонии

Сергей Сергеевич Прокофьев родился 23 апреля 1891 года в имении Солнцевка (ныне село Красное) Донецкой области, где отец служил управляющим. В 1904 году Прокофьев поступил в Петербургскую консерваторию; занимался композицией у А. К. Лядова, а инструментовкой — у Н. А. Римского-Корсакова. Окончил консерваторию в 1909 году как композитор, после чего вновь поступил в неё уже по классу фортепиано. Если диплом композитора, по собственным словам, Прокофьева, был «плохого качества» (отношения с педагогами у него не сложились), то окончание консерватории в 1914 году в качестве пианиста оказалось блестящим — ему была присуждена премия Антона Рубинштейна и выдан диплом с отличием.

Еще учась в консерватории, Прокофьев написал свой Первый фортепианный концерт, который с триумфом исполнил на выпускном экзамене. Всего в его творческой сокровищнице пять концертов для фортепиано, два для скрипки и один для виолончели. В 1917 году Прокофьев написал Первую симфонию, назвав её «Классической». Вплоть до 1952 года, когда была создана последняя, Седьмая симфония, композитор постоянно обращался к этому жанру. Тем не менее, основные жанры в его творчестве — опера и балет. Оперу «Маддалена» Прокофьев создал в 1911 году, а балет «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» — в 1915-м. Настоящей удачей стала опера «Игрок» (1916 год) по повести Ф. М. Достоевского. С 1918-го по 1933-й год Прокофьев жил в Америке. За границей он успешно концертировал и писал музыку. В 1919 году появилась на свет его известная опера «Любовь к трём апельсинам» по К. Гоцци, в 1925-м — балет «Стальной скок», в 1928-м — балет «Блудный сын». Вершины его балетного творчества — «Ромео и Джульетта» (1936) и «Золушка» (1944). В оперном жанре величайшими достижениями Прокофьева по праву считаются «Война и мир» (1943) по Л. Н. Толстому и «Обручение в монастыре» (1940) на сюжет «Дуэньи» Р. Шеридана.

Выдающийся талант Прокофьева был высоко оценён как на родине, так и за рубежом. В 1934 году композитора избрали членом Национальной академии «Санта-Чечилия» в Риме, в 1946-м — почетным членом пражской «Умелецкой беседы», в 1947-м — членом Шведской королевской музыкальной академии. Он неоднократно был лауреатом Государственной премии СССР, а посмертно (1957 год) Прокофьеву была присуждена Ленинская премия. Прокофьев скончался в Москве в коммунальной квартире в Камергерском переулке от гипертонического криза 5 марта 1953 года. Так как он умер в день смерти Сталина, его смерть осталась почти незамеченной, а близкие и коллеги композитора при организации похорон столкнулись с большими трудностями. С. С. Прокофьев похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В память о композиторе на доме в Камергерском переулке установлена мемориальная доска.

В Донбассе в честь прославленного земляка названы: Донецкая государственная музыкальная академия, концертный зал Донецкой областной филармонии, Академический симфонический оркестр Донецкой областной филармонии; международный фестиваль музыкального искусства «Прокофьевская весна», Международный фестиваль исполнителей «Молодые музыканты на родине С. С. Прокофьева», региональный фестиваль юных музыкантов «Прокофьевская акация» (село Красное), Северодонецкое областное музыкальное училище. Кроме того, учреждена музыкальная премия им. С. С. Прокофьева. Аэропорт в Донецке также носил имя С. С. Прокофьева.

В Донбассе в честь прославленного земляка названы: Донецкая государственная музыкальная академия, концертный зал Донецкой областной филармонии, Академический симфонический оркестр Донецкой областной филармонии; международный фестиваль музыкального искусства «Прокофьевская весна», Международный фестиваль исполнителей «Молодые музыканты на родине С. С. Прокофьева», региональный фестиваль юных музыкантов «Прокофьевская акация» (село Красное), Северодонецкое областное музыкальное училище. Кроме того, учреждена музыкальная премия им. С. С. Прокофьева. Аэропорт в Донецке также носил имя С. С. Прокофьева.

Музыкант от рождения

Кажется, что Прокофьев уже родился композитором, ведь благодаря маме, Марии Григорьевне, превосходно игравшей на фортепиано, дом Прокофьевых был полон музыки. Интерес к инструменту побудил маленького Сережу начать учиться играть. В 1902 году произведения Прокофьева услышал композитор Сергей Танеев. Он был настолько впечатлен способностями мальчика, что сампопросил своего коллегу Рейнгольда Глиэра давать Сергею уроки по теории композиции. В пять лет юный музыкант сочинил свое первое произведение – маленькую пьесу «Индийский галоп» для фортепиано.

Еще будучи студентом столичной консерватории, Прокофьев начинает давать концерты. Его дебют был исключительно благосклонно оценен критиками, отмечались и исполнительский талант, и композиторская оригинальность. С 1911 года издаются ноты произведений музыканта.

Поворотным событием в судьбе молодого Прокофьева стало знакомство с Сергеем Дягилевым в 1914 году. Благодаря союзу антрепренера и композитора появились на свет четыре балета. В 1915 году Дягилев организовал первое зарубежное выступление Прокофьева с программой, состоящей из его сочинений.

Революцию Прокофьев воспринял как разрушение, «резню и дичь». Поэтому уже в следующем году отправился в Токио, а оттуда – в Нью-Йорк. Он долгое время прожил во Франции, гастролируя по Старому и Новому свету как пианист. В 1923 году женился на испанской певице Лине Кодине, у них родились двое сыновей. Приезжая на выступления в Советский Союз, Прокофьев видит исключительно радушный, даже роскошный, прием властей, грандиозный, невиданный им за границей успех у публики, а также получает предложение вернуться и обещание статуса «первого композитора». И в 1936 году Прокофьев с семьей и имуществом переезжает жить в Москву. Власти его не обманули — роскошная квартира, вышколенная обслуга, заказы на создание произведений. В 1941 году Прокофьев уходит из семьи к Мире Мендельсон.

Неожиданными драматическими событиями начался 1948 год. Фамилия Прокофьева была упомянута в постановлении партии «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели». Композитора причислили к «формалистам». Как следствие, некоторые его сочинения, в частности Шестая симфония, былизапрещены, остальные — почти не исполнялись. Впрочем, уже в 1949 году эти ограничения были сняты личным распоряжением Сталина. Оказалось, что даже «первый композитор» страныне принадлежит к касте неприкасаемых. Не прошло и десяти дней после публикации разгромного постановления, как арестовали первую жену композитора, Лину Ивановну. Ее осудили на 20 лет лагерей за шпионаж и измену Родине, выйдет на свободу она только в 1956. Здоровье Прокофьева заметно ухудшилось, врачи советовали ему почти не работать. Тем не менее, в 1952 году он лично присутствовал на первом исполнении своей Седьмой симфонии, а музыку писал даже в последний день своей жизни.

Как это часто бывает с наследием гениев, интерес к музыке Сергея Прокофьева возрастает с течением времени. Опередив свое поколение слушателей, его произведения остаются не застывшей классикой, а живым источником энергии и силы, который присущ подлинному творчеству.

Интересные факты

Интересные факты

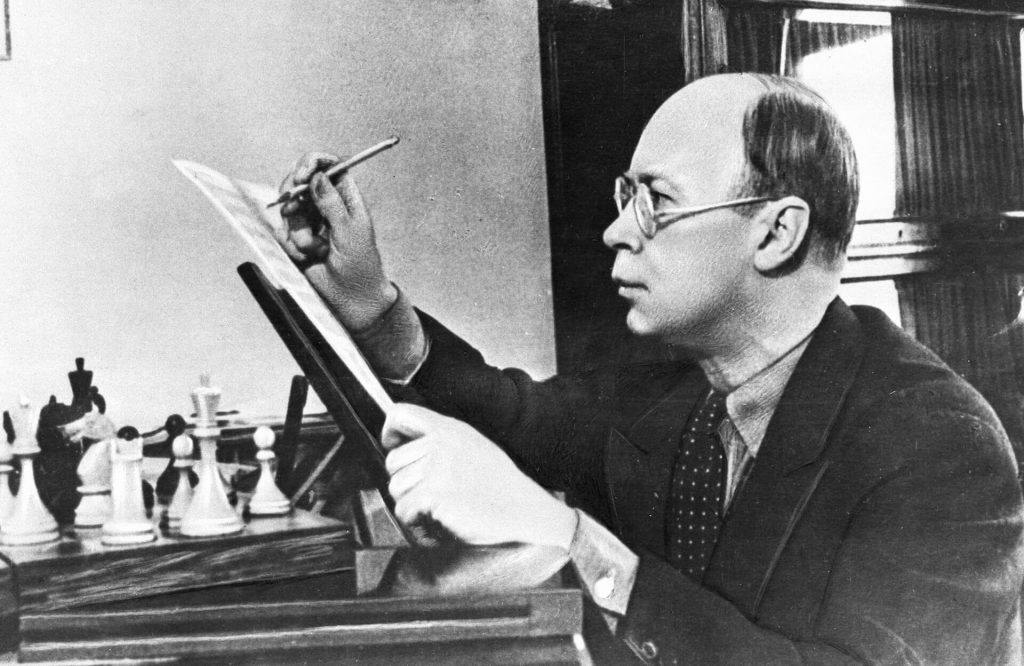

- Композитор был блестящим шахматистом. «Шахматы – это музыка мысли» — один из его самых известных афоризмов. Однажды ему даже удалось выиграть партию у чемпиона мира по шахматам Х.-Р. Капабланки.

- В биографии Прокофьева отмечается, что в первые годы выступлений композитора в США его там называли «музыкальным большевиком». Американская публика оказалась слишком консервативной для понимания его музыки. Крометого, унееужебыл свой русский кумир – Сергей Рахманинов.

- По возвращении в СССР Прокофьеву предоставили просторную квартиру в доме на Земляном валу, 14, где, в частности, проживали: летчик В. Чкалов, поэт С. Маршак, актер Б. Чирков, художник К. Юон. А также позволили привезти с собой синий «Форд», купленный за рубежом, и даже обзавестись личным водителем.

- Современники отмечали умение Сергея Сергеевича со вкусом одеваться. Его не смущали ни яркие тона, ни смелые сочетания в одежде. Он любил французские духи и дорогие аксессуары – например, галстуки, хорошие вина и изысканные блюда.

- Сергей Прокофьев 26 лет вел подробный личный дневник. Но после переезда в Советский Союз решил, что разумнее больше этого не делать.

Ольга Мартынович, газета «Макеевский рабочий ДНР»

Посещая сайт vsednr.ru, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, сбор которых осуществляется «Всё о ДНР». «Всё о ДНР» может использовать указанные данные для их последующей обработки системами Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования «Всё о ДНР». Ознакомиться с Политикой конфиденциальности можно по

Посещая сайт vsednr.ru, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, сбор которых осуществляется «Всё о ДНР». «Всё о ДНР» может использовать указанные данные для их последующей обработки системами Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования «Всё о ДНР». Ознакомиться с Политикой конфиденциальности можно по